|

이전

다음

종이책전자책 9,180원

- 정가

17,000원 - 판매가15,300원 (10%, 1,700원 할인)

-

13,005원

- 마일리지850원(5%) + 멤버십(3~1%)

- 배송료무료

- 사소한 것들의 과학 - 물건에 집착하는 한 남자의 일상 탐험

- 15,300원 (10%, 1,700원 할인)

기본정보

기본정보

- 328쪽

- 152*224mm

- 488g

- ISBN : 9791185104652

주제 분류

- 국내도서 > 과학 > 기초과학/교양과학

- 국내도서 > 추천도서 > 외부/전문기관 추천도서 > 책따세 추천도서 > 2016 책따세 여름방학 추천도서

- 국내도서 > 추천도서 > 외부/전문기관 추천도서 > 아시아태평양이론물리센터(APCTP.. > 2016년

편집장의 선택

편집장의 선택

"재료를 알면 제대로 보인다"

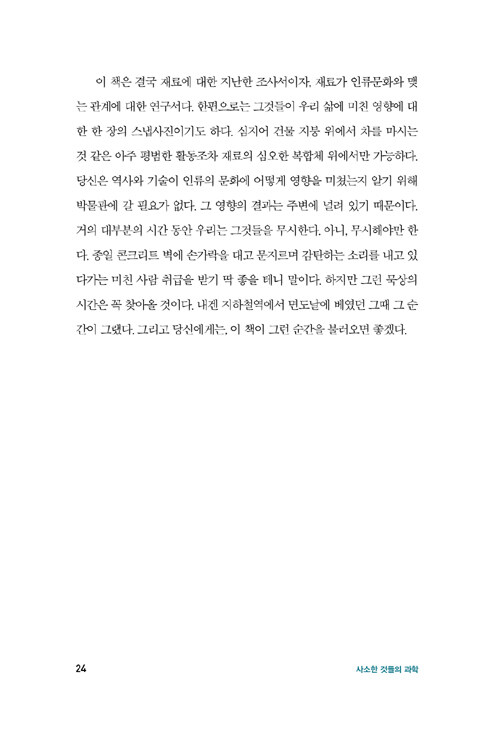

하루에 쓰는 물건이 몇 가지나 될까. 적어도 수십, 많으면 수백에 이르지 않을까. 그렇다면 그 수십, 수백의 물건을 이루는 재료는 몇 가지나 될까. 물건의 가짓수보다 늘어날까, 줄어들까. 이 글을 쓰는 키보드는 플라스틱이고, 깜빡이는 커서를 보여주는 모니터 평판도 플라스틱, 맞나? 만져봐도 잘 모르겠다. 쓰는 이유와 방법에만 신경을 쓰다 보니, 정작 물건을 이루는 재료가 무엇인지는 생각해본 적이 별로 없다. 솔직히 몰라도 그만 아닌가, 쓰기도 바쁜데.

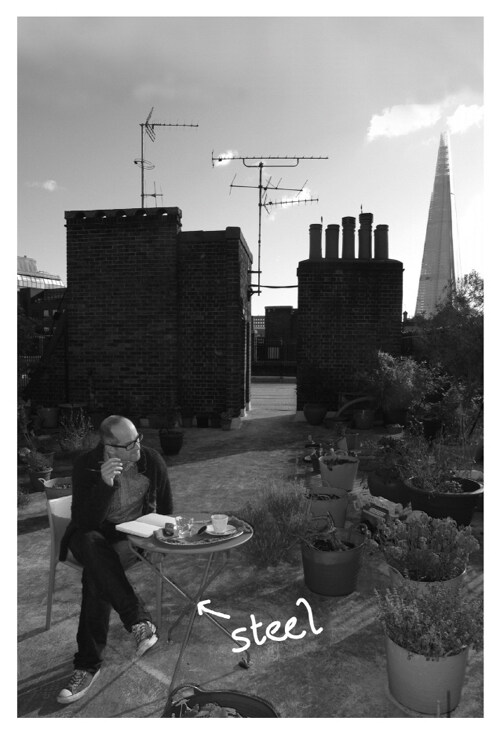

‘몰라도 그만’의 반대에는 ‘알아야 제맛’이 있다. 일단 제맛을 보면 몰라도 그만이 아니라 몰라서 답답할 지경에 빠진다. 이 책이 그렇다. 물건에 집착하는 과학자 마크 미오도닉은 맛을 느낄 수 없는 스테인리스 스틸 스푼에서는 왜 비릿한 쇠맛이 나지 않는지 궁금해하며 스푼을 핥다가 밑바닥에 비친 자신을 들여다 본다. 그러다 인류는 재료를 발견하며 새로운 존재로 거듭나고 새로운 시대를 맞이한 게 아닌가 하는 생각에 이른다. 흔히 쓰는 석기시대, 청동기시대, 철기시대가 모두 재료를 기준으로 나눈 시대 구분 아니던가. 그러자 주변을 둘러싼 온갖 물건이 재료를 기준으로 나뉘기 시작했고, 물건과 물건 사이, 물건과 나 사이에 이전과는 다른 관계망이 그려졌다. 우리 자신을 만드는 재료는 어쩌면 이런 생각 아니었을까. 재료의 재료, 재료의 재료의 재료로 끝없는 이야기가 펼쳐지는 광경에 서니, 내 자리가 어디인지, 아니 내 재료가 무엇인지 서둘러 찾고 싶은 마음이다.

- 과학 MD 박태근 (2016.04.08)

시리즈

시리즈

사소한 이야기 (총 7권 모두보기)

- [절판] 버려진 것들은 어디로 가는가 - 모두가 쉬쉬하던 똥 이야기

- 가장 완벽한 시작 - 알, 새로운 생명의 요람

- [절판] 헤어 - 꼿꼿하고 당당한 털의 역사

- [절판] 바퀴, 세계를 굴리다 - 바퀴의 탄생, 몰락, 그리고 부활

- [절판] 냉장고의 탄생 - 차가움을 달군 사람들의 이야기

이 책의 원서/번역서

Stuff Matters: Exploring the Marvelous Materials That Shape Our Man-Made World (Paperback) Paperback

Stuff Matters: Exploring the Marvelous Materials That Shape Our Man-Made World (Paperback) Paperback Stuff Matters : The Strange Stories of the Marvellous Materials that Shape Our Man-made World (Paperback) Paperback

Stuff Matters : The Strange Stories of the Marvellous Materials that Shape Our Man-made World (Paperback) Paperback- [품절] Stuff Matters: Exploring the Marvelous Materials That Shape Our Man-Made World (Hardcover)