- 판매자 배송

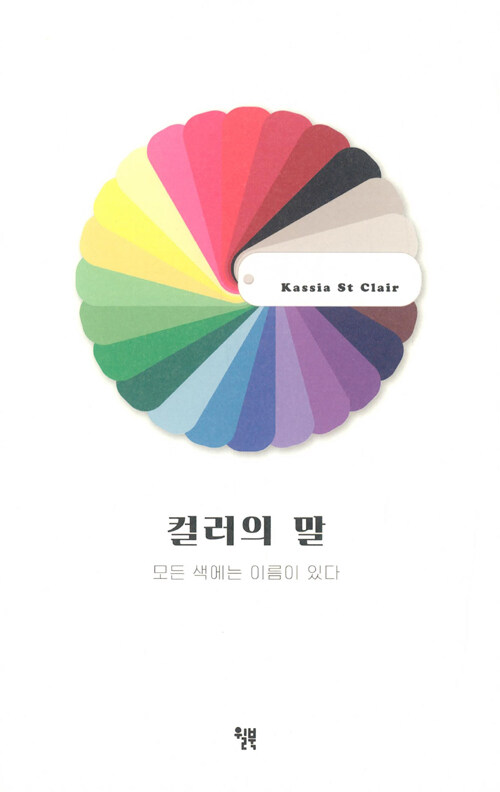

- 카시아 세인트 클레어 (지은이),이용재 (옮긴이)윌북2018-06-10원제 : The Secret Lives of Colour (2016년)

|

이전

다음

2018년 예술/대중문화 분야 2위

- 새상품

- 판매가11,000원 (정가대비 30% 할인)

-

9,350원

- 상품 상태최상

- 배송료택배 3,500원, 도서/산간 6,200원

- 판매자

- 출고예상일통상 72시간 이내

- [중고] 컬러의 말 : 모든 색에는 이름이 있다

- 11,000원 (정가대비 30% 할인) [중고-최상]

- US, 해외배송불가, 판매자 직접배송

- 중고샵 회원간 판매상품은 판매자가 직접 등록/판매하는 오픈마켓 상품으로, 중개 시스템만 제공하는 알라딘에서는 상품과 내용에 대해 일체 책임지지 않습니다.

중고상품 구매 유의 사항

중고상품 구매 유의 사항

선물해도 될정도입니다.

판매자

편집장의 선택

편집장의 선택

"75가지 '색'의 이름과 문화사"

19세기 런던, 오스카 와일드가 노란 책을 겨드랑이에 끼고 있다가 체포됐다. 죄목은 ‘음란죄’. 무슨 영문일까? 당시 프랑스 선정주의 소설들이 노란 표지였던 탓에 노란색이 퇴폐의 상징으로 여겨졌기 때문이다. 그러나 고흐를 비롯한 화가들에겐 빅토리아 시대의 억압을 거부하는 색이기도 했다. 색감에 대한 인식은 시대와 사회상에 따라 변해 왔다. 예컨대 ‘소녀는 분홍, 소년은 파랑’이라는 생각도 백년 남짓 된 고정관념이다. 20세기 중반 미국 매체들을 보면 핑크는 단호하고 강인한 색이라서 남자아이에게 어울리고, 블루는 섬세하고 앙증맞은 색이라 여자아이에게 어울린다는 글이 실려 있다.

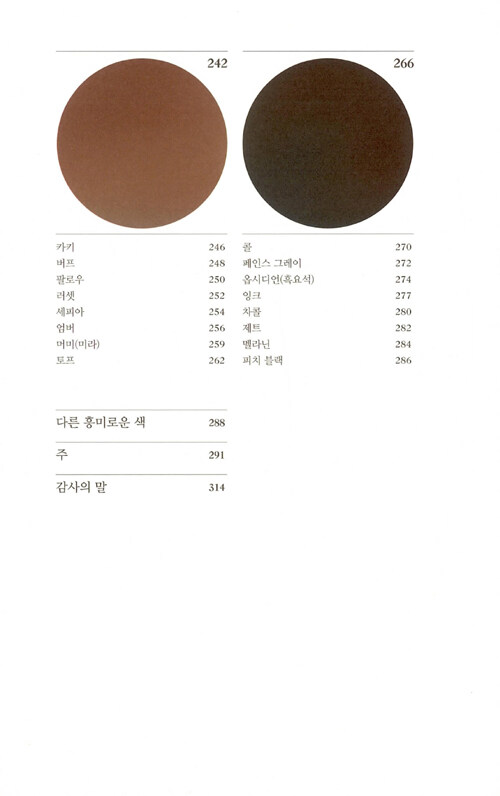

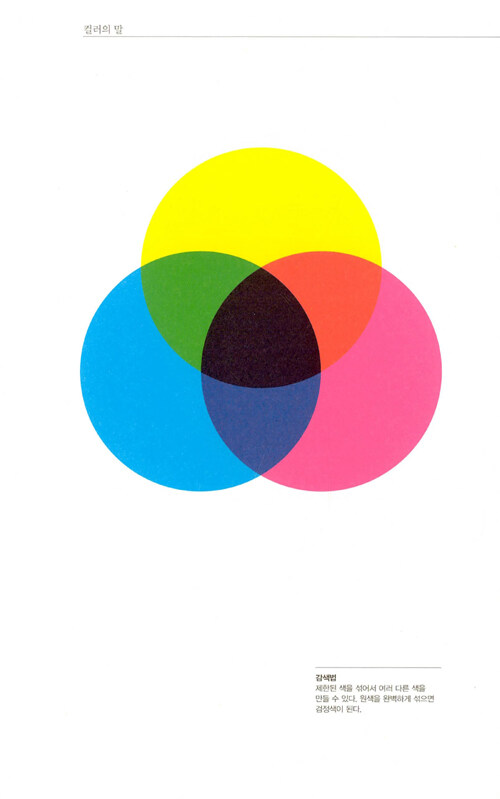

우리는 12색 세트, 많아야 64색 세트 물감에 익숙하지만, 모든 색에는 자신만의 이름이 있다. 파랑만 해도 울트라마린, 코발트, 인디고, 세룰리안 등으로 촘촘히 나뉜다. 이 책은 영국 여성의복학자인 저자가 <엘르 데코레이션>에 연재한 '색상 칼럼' 중 대표적인 75색을 엮은 것으로, 각 색상의 탄생과 상징 등의 다채로운 이야기가 역사, 사회, 문화, 정치를 넘나들며 펼쳐진다. 페이지마다 각 색상이 인쇄되어 있어 약식의 컬러칩 역할도 거뜬히 소화한다. 와인색 ‘티리안 퍼플’ 이 어떻게 왕족의 색이 되었는지, 카키색이 왜 군인을 상징하고 고흐가 빛을 담으려 했던 '크롬 옐로'는 왜 해바라기를 시든 모습으로 보이게 하는지, 허먼 멜빌이 ‘모비 딕’에서 그토록 묘사하고자 애쓴 고래의 흰색은 어떤 색인지 이 책은 알고 있다.

- 예술 MD 권벼리 (2018.06.19)

![[중고] 컬러의 말 : 모든 색에는 이름이 있다](https://image.aladin.co.kr/product/14838/92/cover500/k522532459_1.jpg)